Vor 1950 am Siebenfahrerhof im Sarntal

Von Fritz Jörn

Mit meiner kleinen Notebook-Schreibmaschine sitze ich in der Stube am Siebenfahrerhof. Draußen zieht herbstlicher Nebel durch das Sarntal. Die elf Perlhühner des Bauern schreien, als ging’s ihnen an den Kragen. Solche Viecher hatten wir damals nicht. Ich will erzählen, wie es um 1950 hier war, oder halt, woran ich mich noch erinnere.

Die Bauern und die ›Herrschaft‹ am Hof

Damals war ich neun Jahre alt. Ich ging in Bozen zur Schule. Meine Großeltern wohnten in der Stadt, in der St.-Johann-Straße, die dann auf einmal Cavour-Straße hieß. Im Sommer lebten wir ganz »am Hof« im Sarntal. Dort hatten wir einen Teil des ersten Stocks für uns ausgebaut, zunächst nur eine Küche, ein Wohn- und ein Schlafzimmer. Großmutter mochte ohnehin lieber im Wohnzimmer schlafen. Später kamen weitere Zimmer dazu, und dann manche wieder weg.

Der Bauer, Pächter auf Halbpacht, lebte mit seiner Familie im Erdgeschoss. Louis (oder Luis, eigentlich Alois) Kofler hatte sechs Kinder, auch in meinem Alter, Rudolf (jetzt in Diedenheim bei Bruneck), Anna (in Latsch im Vintschgau), Klara (verheiratet in Borca di Cadore, Provinz Belluno), Jakob (ledig in Fischbachau in Bayern), Hermann (Percha bei Bruneck) und Rosa, die hat später im Tal geheiratet, Josef, einen Sohn des damaligen Holzarbeiters bei uns und späteren Pächters Noë Spögler. Hier am Hof haben sie sich kennengelernt.

Die Mägde und die Knechte hatten im ersten Stock ihre Zimmer, jeweils eines, langgezogen und durch das Treppenhaus getrennt. Ein Lattenverschlag auf der Nordseite umfasste die beiden Plumpsklos mit Holzdeckel, eines für die Weiberleut’ und eines für die Mander. Wir haben dann das eine für uns genommen, als es immer weniger Mägde und Knechte gab. Die Eltern Kofler hatten auf der Südseite an der Schlafkammer im Erdgeschoss neben der Stube ihren gemauerten Erker für die Notdurft. Auch der ist längst weg.

Die Holzwasserleitung

Am Hof gab es bis 1949 weder Strom noch Telefon. Das Wasser wurde in einer langen Holzwasserleitung von mehreren Quellen auf der Sonnseite, hauptsächlich vom aufgelassenen Brandtler-Hof oberhalb Haselbrunn, unserem nächsten Nachbarn, bis zu unserem Trog geführt. Ich erinnere mich, wie immer wieder die Holzrohre erneuert werden mussten. Zuerst mit kurzen Bohrern, dann mit immer längeren wurden gerade gewachsene Föhren ausgehöhlt, und wenn man dabei daneben bohrte, so war’s ein Ärger. Vorne wurden die Leitungsstücke angespitzt und sahen aus wie übergroße Bleistifte ohne Miene, und hinten passte das nächste Stück hinein. Das ließ Kurven zu. Viel Wasser ging verloren. Und kühl war unser »Brunnen« auch nicht, wenn das Wasser ankam.

Im Haus gab es kein »fließendes Wasser«. Man wusch sich im runden Lavoir auf einem Waschtisch im Schlafzimmer, meist mit kaltem Wasser aus der Kanne aus Steingut. An irgendwelches Baden kann ich mich nicht erinnern – was meine alpine Reinlichkeit fürderhin wohl geprägt hat.

Licht und Kraft

Als Licht verwendete man schlecht leuchtende Petroleumlampen, sie hingen von der Holzdecke und rußten. Andere Lampen hatten einen Spiegel und hingen an der Wand. Jeden Tag mussten die dünnen, flaschenförmigen Glaszylinder innen geputzt werden. Davor hatte ich Angst, denn sie brachen sehr leicht. Richtiges Licht kam von Karbidlampen. Sie waren aus Messing und brannten mit einem hellen, scheußlichen, chemisch stinkenden Licht. Das weißliche Karbidpulver hat uns Kindern Freude gemacht, denn es ließ Flaschen zerspringen, wenn man es mit Wasser versetzte, fast wie eine Ladung Schwarzpulver.

Mariannen-Kastanie, Foto Fritz Jörn, 1964

Transport und Kraft kamen ausschließlich von Mensch und Pferd. Ein steiler Karrenweg führte von der Staatsstraße an der Tanzbachbrücke auf den Hof hinauf, in der Hitze an der großen Kastanie vorbei, heute noch ein imposanter Baum, der damals ganz frei stand (Foto von mir, 1964). Gefahren wurde ausschließlich mit einachsigen Wagen und einem Haflinger-Pferd davor. In der Ebene mag das anders gewesen sein. Hier in den steilen Bergen mussten die Wagen leicht sein und wendig. In den damals oft noch strengen Wintern wurde das Pferd vor den Hornschlitten gespannt.

Die Räder an den Wagen konnte man nach Ziehen eines hölzernen Stifts, des Lu oder Luh, einfach abnehmen. Das geschah, um den Wagen auf der Schräge der Wiese oder des Ackers beim Aufladen etwas ebener zu stellen: Das Rad wurde an der Oberseite abgemacht und unter das Rad auf der Talseite geklemmt. Fuhr man später weg, so musste man mitlaufen und den Wagen von unten stützen. Zu jedem Wagen gehörte – jedenfalls beim Heuführen – ein ebenso langer Balken mit ein paar Querstreben an jedem Ende, der Wiesbaum. Er wurde oben über das Heu gelegt und mit ledernen, gezopften Riemen nach unten gespannt; dafür steckte man Prittel oder Pritteln (vielleicht kommt der Name von Bretteln?) in eine drehbaren Spannrolle – wir hatten das nicht. Bei uns schlang sich einer den Riemen um den Bauch und ritt damit den Wagen hinunter, bis gespannt genug war. Die Riemen hatten an einem Ende ein hölzernes Öhr, das wie ein großes Weberschiffchen aussah, den Spohl oder Spahl. Daran war mit einem schönen Knoten der Lederriemen festgemacht. Das andere Ende ließ sich dann durch ein längliches Loch im Spohl ziehen und herumwickeln, damit es sich nicht löste.

Im Stadel waren wie heute die Ställe für das Vieh zu ebener Erde, das Heu und Stroh – viel Stroh damals noch! – lagerte darüber. Und Heuhüpfen war bei Kindern so wie heute sehr beliebt.

Der Stall

Der Stall war viel niedriger. Das Vieh musste von oben fressen – beim Haselbrunner ist heute noch ein Stück so eines alten Stalls zu sehen, unserer wurde im Mai 1953 ganz erneuert und höher gemacht. Zum Tränken wurde das Vieh zum Trog am Hof getrieben. Wir hatten zwei hintereinandergeschaltete hölzerne Tröge, den ersten fürs Vieh, den zweiten zum Waschen. Die Mistleg’ war mitten am Hof – ein fliegenförderndes, stinkendes und braun vor sich hin rinnendes Ungetüm, das meine selige Großmutter bei erster Gelegenheit, eben dem Umbau des Stalls, auf die entfernte Seite des Stadels verbannte.

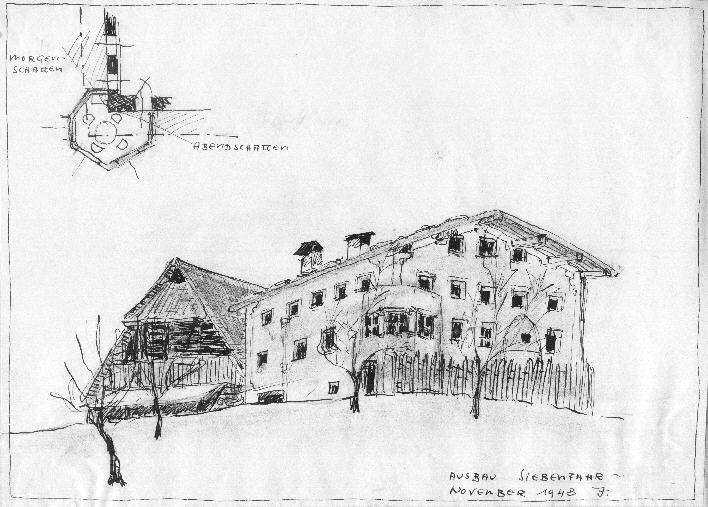

Rechts neben dem von Marianne Spraiter geplanten – doch nie gebauten – Süderker sieht man das Plumpsklo der Bauern (gemauert, im Gegensatz zu den hölzernen auf der Nordseite der Knechte und Mägde) und links die Abwasserausgüsse der beiden Küchen.

Die Küche

Gekocht haben die Bauern in der großen, heute denkmalgeschützten Küche, aber nicht mehr am offenen Feuer wie vor dem Krieg, sondern schon auf einem riesigen »Sparherd« aus Gusseisen, Blech und Emaille. Darin brannte die meiste Zeit das Holzfeuer und wärmte in einem Becken mit schön geputztem Kupferdeckel Wasser fürs Kochen und Spülen. Die Ofenringe ließen sich dem Durchmesser der Töpfe und Pfannen anpassen, sodass mehr oder weniger heiß gekocht werden konnte. Ursprünglich hatten aus der Küche zwei offene, sich nach oben verjüngende Kamine bis aufs Dach geführt, schon um räuchern zu können. Der erste Kamin wurde bald geschlossen (und daraus im ersten Stock ein Badezimmer für uns), der zweite führt seit der Einführung der Sparherde gemeine Ofenrohre in sich.

Hatte man nach dem Spülen oder Säubern Wasser übrig, so wurde das nicht wie ganz früher einfach im hohen Bogen aus dem Fenster geschüttet: In den Küchenfensterbrettern waren Abläufe eingerichtet, die das Wasser selbst im Winter ordentlich – oder einigermaßen ordentlich – nach draußen führten. In der Küche oben ist das noch zu sehen.

Zu essen gab es bei den Bauern immer für alle zusammen. Sie saßen mit ihren (anfangs) zwei Knechten und zwei Mägden und den vielen Kindern am großen Tisch in der Stube. Das Essen wurde von der Küche her durchgereicht – von wo aus man bis heute den großen Stubenofen heizt. Jeder hatte sein eigenes Besteck, zum Teil schöne Messer mit geschnitzten Horngriffen und kreisrunde Löffel, mit denen aus der gemeinsamen Suppenschüssel in der Mitte des Tisches geschöpft und gleich gegessen wurde. Die Gabeln hatten ursprünglich immer nur zwei Zinken. Für Salat und etwa zum Knödelessen hatte man Reinaluminiumteller, stets leicht verbeult.

Ich erinnere mich, dass es einmal Polenta gab, sonst ja ein Essen einfacher Italiener und in den Bergen nicht heimisch – jedenfalls bevor überall Mais angebaut wurde. In der großen, runden Pfanne überdeckte eine Schicht flüssiger Butter den halbfesten, dunkelgelben Brei. Vorsichtig wurde hineingelangt und daraus gegessen.

Beten und essen

Gebetet wurde viel, besonders zum Essen. Wir haben eine Glocke am Dach, die mein Großvater dem 1943 am Ende des Krieges nach Nordtirol abgewanderten Pächter Karl Kofler, einem entfernten Verwandten des Louis, gegen gutes Geld wieder abgenommen hatte. Ein Seil führte von der Stubentür durch den ersten Stock bis hinauf ins blecherne Glockenhäuschen mit dem Wetterhahn darauf. Einer musste während des Gebets immer läuten, wenigstens drei Mal am Tag und am Freitag sogar einmal öfter. Auch gegen Gewitter halfen Gebet und Läuten. Dass in der Stube ein Kruzifix hängt und an der Tür ein Weihwasserbecken, das ist noch heute so.

Die Kapelle, die wir auf der Unterseite des Hauses haben, und die damals noch mit einem kleinen, barocken Altar ausgestattet war – heute ist der »geplündert«, die Figuren sind verteilt –, diese Kapelle habe ich nie in Aktion gesehen. Geweiht ist sie schon lange nicht mehr …

Gearbeitet haben die Leute damals alle Tage bis auf den Sonntag zehn Stunden lang. Oder gab’s schon am Samstag Nachmittag zuweilen Ruhe? Ich erinnere mich noch, wie dann die Knechte am Hof saßen und ihre hölzernen Schuhe, die »Knospen«, schnitzten, meist aus Zirbenholz. So hatten sie alle Maßschuhe. Vorsichtig musste der Rand ausgekerbt werden, denn dort nagelte man zum Schluss mit U‑förmigen Drahtstiften das gekaufte schwarze Oberleder fest; manche Bauern machten sich ihr Leder auch selbst. Unter die hölzerne Sohle kamen zwei Stege aus Eisen.

Wir Kinder hatten Rodelschlitten, nicht städtische aus dampfgebogenen Latten, sondern eher kurze, störrische mit geschnitzten Kufen und einer kleinen, hohen Sitzfläche. So ein Schlitten war später für mich im Internat in Bayern meine größte Freude, denn er war leicht zu tragen und wendig bei der Abfahrt. Heutzutage sind die Winter ja nicht mehr so kalt …

Sonntagssitten

Am Sonntag traf man sich im Dorf. Sonntag war der Tag, an dem die Bauern, die Familien, die Knechte und Mägde ganz gewiss abstiegen von ihren Höfen, nachdem sie sich zurecht gemacht hatten, in ihren Trachten, frischgewaschen, frischrasiert, herausgeputzt für Nachbarn, Heiratswillige und den lieben Herrgott. Nach der Kirche – die Männer stets rechts, die Frauen links in den Bänken, die heute noch so knapp sind, dass man eigentlich fortwährend kniet – strömten alle auf den Kirchplatz hinunter. Bevor aber das gegenüberliegende Gasthaus Schweitzerwirt (oder eines der zahlreichen anderen, je nach Gewohnheit) aufgesucht wurde, blieb man dichtgedrängt am Platz stehen, wandte seine Augen südwärts hinauf zum Balkon des Rathauses, von dem »verlesen« wurde wie von einer Freilichtkanzel. Dort oben trug der Bürgermeister – oder war’s ein Ortssprecher? – die amtlichen Verlautbarungen vor, diskussionslos, versteht sich. (Darunter, auf den Treppen zum Rathaus, standen später gerne die Fremden mit ihren Teleobjektiven, blickten und klickten in die Menge.)

Wie alle Geschäfte war der Gemischtwarenhandel Rott, dem Rathaus gegenüber, am Sonntag Vormittag offen. Die Frauen kauften ein, Feigenkaffee vielleicht, um eine damalige Rarität herauszugreifen. Die Männer besprachen sich derweil im Gasthaus bei einem übervoll eingeschenkten Glasl Roten oder spielten schnell eine Runde Schafskopf, ganz wie heute noch, obwohl das Telefon und die allgemeine automobile Beweglichkeit »Marktplätze« dieser Art nicht mehr nötig macht, höchstens im Internet. Auch mein seliger Großvater hatte seinen Sonntagsstammplatz in Sarnthein (wochentäglich in Bozen, im Kaffee Kusseth): den Bruckenwirt, und dort die Veranda. Da war es für ein Lokal ungewöhnlich hell und freundlich, zudem tat und tut eine Backerbsen- oder Fritattensuppe am Sonntag früh schon gut.

Großvater zog stets sein fortlaufendes Quartheftchen und seinen beim Ammon am Bozner Rathausplatz gekauften Bleistift heraus, einen gebrauchten – also taschenkurzen –, handgespitzt mit dem eigenen Federmesser, wendete die schützende Blechkappe nach hinten, und begann seine Agenda abzuarbeiten. Viele seiner Eintragungen waren in altmodischer Stenographie, heute ganz unlesbar. Den Bauern bot er stets Zigaretten an, Nazionali aus ihren grünen Packungen, die er, ein strikter Nichtraucher, zu diesem Zweck kaufte. (Großmutter rauchte die besseren »Smart« aus Österreich). Schnell noch ein Kuriosum: Nach dem Krieg waren Feuersteine sehr gesucht und viel wert als Währung, denn beim italienischen Zündholzmonopol waren Feuerzeuge verboten, die jedoch jeder hatte …

Ackerbau

Am Hof gab es Ackerbau und Viehzucht, es gab, als wir Strom bekamen, ab Anfang 1950 eine Mühle und immer schon einen Backofen in einem getrennten Häuschen – wohl wegen der Feuergefahr.

Einmal im Monat wurde Brot gebacken, frisches zum alsbaldigen Verbrauch und trockenes für die restliche Zeit; das wurde in Reusen am Dachboden getrocknet. Der Bauer musste nur Salz und vielleicht Wein kaufen. Alles andere zum Leben Nötige produzierte er selbst, bis hin zum Mohn, den wir Kinder aber nicht aufsuchen durften. Er wurde an einer exponierten Landzunge, am »Hundskragen«, angebaut. Vor Gebrauch wurden die Mohnkörner durch den Fleischwolf getrieben. Ganz kleine Kinder bekamen schon einmal zur Beruhigung einen Lutscher mit Mohn drin – einfach ein Stück Leinen herumgewickelt.

Für Wunden aller Art hatten die Bauern eine selbstgemachte, klebrige, schwarze Paste aus Fichtenharz ohne Zusätze – die beste Zugsalbe! Anderenorts wurde noch das Pech (Harz) von Lärchen gesammelt. Dazu bohrte man die Bäume an, steckte einen Stopfen hinein, und fing später das »Lerget« oder »Lärget« auf. Man konnte Seife daraus machen.

Pflügen am Lehen Anfang Mai 1963

Auf den Äckern wurden der Reihe nach – der »Fruchtfolge« nach – verschiedene Getreidesorten und der niedrige, anspruchslose Buchweizen, hier Plenten genannt, angebaut, also: Weizen, Roggen Hafer, Gerste, Plenten, Luzerne als Kraftfutter, Mohn und später Kartoffel und Mais (Kukuruz). Der größte Acker war zugleich der steilste, die Leit’n (Leite) unter Haus und Stadel. Auch gegenüber, beim Eyrnberger, konnten wir der Arbeit auf den Feldern zusehen; wenn sich das Vieh dort in einen der Äcker verirrte, haben wir hinübergerufen. Übrigens: Das erste, gute Heu nennt sich in Tirol Heu, die zweite Mahd dann Grummet, eine dritte abfällig Pofel.

Gepflügt, geeggt, und vor allem ›Erde geführt‹ wurde ausschließlich mit Pferden, wobei beim Pflügen zwei Pferde nebeneinandergespannt wurden. Gesät hat dann immer nur der Bauer selbst. Das war eine heilige Handlung, wobei ich meine, dass es gar nicht so einfach ist, so mit der weit ausschwingenden Hand das Saatgut gleichmäßig zu verteilen. Meine Großeltern hatten ein Bild von Egger Lienz, da sät ein Bauer. Das hat mir großen Eindruck gemacht. (Das Bild hat jetzt mein ›kleiner‹ Bruder.)

Hafer schneiden am Lehen, 1964

In den Fotos aus den Jahren 1963–64, Pflügen am Lehen Anfang Mai 63, und 1964 ebendort Hafer schon mit der Mähmaschine schneiden sieht man Noe Spögler (1. 1. 1911 – 7. 12. 2005), mit im Bild wohl Seppl und Rosa.

Das Erdeführen kennt man in der Ebene nicht. Aber auf steilen Äckern ist es heute noch nötig, denn die Scholle wird beim Pflügen talwärts geworfen. Außerdem wäscht Regen und Wetter Erde und Steine immer hinunter. Also muss Jahr für Jahr die Krume am unteren Ende des Ackers aufgeladen und an den oberen Rand gefahren werden, eine harte Arbeit. Ich sehe noch die Pferde immer ein Stück weit den Berg hinauf spurten, dann pausieren, und dann wieder ein wenig weiter ziehen. Die Menschen schoben mit. Heute hat man nur mehr wenig Äcker. Die besonders steilen wurden zuerst aufgegeben. Und wenn Erdeführen nötig ist, dann wird das senkrecht den Berg hinauf mit der Seilwinde gemacht.

Bei der Getreideernte wurden die Halme vorsichtig mit der Sichel geschnitten. Ein kurzer Handrechen gehörte dazu. Das Stroh wurde zu Garben gebunden, um die Mitte gehalten mit ein paar Halmen. Aus den Garben stellte man Mander (Männer), hier »Hocken« genannt, zum trocknen auf. Sollten die Garben später für das Strohdach des Stadels verwendet werden, so mussten sie besonders schmal gebunden werden. Getreide und anderes Schüttgut wurde in Scheffeln getragen – denen, die in der neuen Bibelübersetzung inzwischen »Eimer« heißen. Allerdings hatten sie an einer Stelle eine längere Daube mit einem Loch zum Greifen. Die Maßeinheit dazu war ein Star.

Dass Sensen und Sicheln, also alles Dünne zum Schneiden, besonders gepflegt werden muss, das erlebt man noch heute, das brauche ich nicht zu beschreiben: dieses rhythmische, seitenwechselnde Schärfen der Sense beim Mähen auf dem Feld mit dem nassen Wetzstein aus dem Köcher – Kumpf genannt – am Rücken, und das allabendliche Dengeln auf einer Sitzbank mit fußgetriebenem Dengelapparat.

Der Göpel

Dreschen und häckseln geschah auf der Tenne im Stadel. Dazu hatte man einfache Maschinen. Die Maschinen mussten angetrieben werden, und Elektromotoren gab es mangels Strom damals nicht am Siebenfahrer. Die Windmühle (die die Spreu vom Weizen trennt) wurde ja von Hand gedreht. Für die anderen Maschinen hatten wir eine Transmission ganz oben im Stadel, eine drehende Achse mit platten Rädern dran, von der aus breite Treibriemen glatt (oder einmal gewendet) zu den hölzernen Rädern der jeweiligen Maschine führten. Die Riemen wurden ordentlich mit Pech beschmiert, sprangen aber dennoch immer wieder ab. Da war man besser nicht in der Nähe. An einer Stelle waren die Riemen mit Häkchen und einem flexiblen Querstift zum Ring verbunden.

Angetrieben wurde das Ganze durch einen Göpel (»Göbbel«) oberhalb des Stadels, dessen Grundmauer heute noch zu sehen ist. Das war ein kleines, viereckiges, hölzernes Haus auf der Höhe der Transmission im Stadel, mit einer zentralen, drehbaren Achse. Ein Pferd musste dort die ganze Zeit an einer Stange im Staub rundherum gehen. Auf der Stange war ein Brett. Auf dem Brett saßen wir Kinder gern. Die Pferdestärke wurde dann über ein langes Seil in den Stadel zur Transmission geleitet.

Gehäckselt wurden nicht nur Stroh als Streu sondern auch kleinere Lindenäste. Die frischen wurden notfalls für Futter verwendet. Die Häckselmaschine nannte sich deshalb auch Gsod-Maschine, denn dann wurde aus Kleingehäckseltem ein Sud gemacht und mit Kraftfutter den Kühen gegeben, auch schon einmal direkt ungekocht den Pferden verfüttert – das habe ich aber bei uns nie erlebt. Im Herbst »schnartete« (oder »schnartelte«) man die Lindenbäume, die den ebenen Weg zur Noagwies (heute zum Bildstock an der Gemeindestraße) säumen. Dort war auch unser »Schwammerlplatz«, wo wir Herrschaftliche täglich Herrenpilze (Steinpilze) sammeln konnten, bis sie eines Jahres ganz ausblieben. Ich glaube, die Bauern aßen damals nur Pfifferlinge, und waren an anderen Pilzen nicht interessiert. Wir mochten die Steinpilze, und Großvater liebte wie ich die Blutreizker, gebraten und gesalzen als Extra-Vorspeise.

Zäune

Die Zäune waren am Hof leider nie sehr kunstvoll. Einige Rankenzäune hatten wir aber: Da werden die Längsstangen von schrägen Stöcken gehalten, je Stange jeweils zwei auf jeder Seite. In Penns drinnen – im Tal gibt es draußen und drinnen, nicht unten und oben –, da gab es »Teufelszäune« ganz ohne Längsstangen: mit einer dritten kurzen Stange, die zu den beiden anderen wie der dritte Strang eines Geflechts dazukommt, wurden diese Zäune fortgeführt. Sie waren so eng, dass selbst der Teufel nicht durchkam, und oben hatten sie gegen ihn überall die Spitzen dieser »dritten« Stangen herausstehen.

Holzarbeit und Holzführen

Und wie war es damals im Wald? Auch hier gab es keine Energiequellen, nur Mensch und Tier und Bäume, die Großvater zwischen den beiden Weltkriegen ungestört hatte wachsen lassen. Zum Fällen mussten die Bäume von jeweils zwei Waldarbeitern mit langen Handsägen, Blochsägen, Zug um Zug und hin und her geschnitten werden. Das hat lange gedauert und hörte sich gut an, mit langem Ritsch und langem Ratsch, das ging nicht wie heute hurtig mit der knatternden Motorsäge. Das Schärfen der Sägen war eine Kunst – so wie es heute bei Motorsägen auch ist. Ein kanadischer Erfinder – oder ein Amerikaner? – hatte die Sägezähne wechselweise schräg gestellt und dazwischen eigens Zähne zum Herausräumen der Späne vorgesehen. Die sahen mir aus wie die Zinnen einer Burg. Besonders bei Lärchen klebte die Säge oft am Harz fest – über dieses Lärget habe ich schon geschrieben –, dann musste mit Wasser geschmiert werden, zuweilen mit persönlichem.

Die Bäume wurden im Winter, wenn der Boden gefroren war, den Weg entlang zu Tal gezogen, vorne das Pferd mit der »Protze« mit zwei hölzernen Rädern, später mit Gummirädern, oder mit einem Schlitten. Dann kamen die Stämme, »Museln« genannt, und schließlich hinten vielleicht kleine Rädchen als Roller. Waren die Waldwege steil, bei uns etwa der von den Schragen auf den oberen Stall, dann saß vorne ein Mensch auf einem Hörnerschlitten. Das war lebensgefährlich, besonders an Stellen, an denen der Weg um den Bergrücken herum führte. Da konnte die Ladung einfach geradeaus weiter schießen, der Führer vorne dran ins Unglück. Weit wollte man das Holz so nicht transportieren. Seilwinden, besonders motorgetriebene, gab es damals nicht. (Die erste Seilwinde kam im Juni 1950 auf den Hof.)

Noe Spögler und Hugo Luis an der Talstation 1968 Zur Staatsstraße gelangte das bessere Holz über eine »Bremse«, eine Seilbahn mit zwei Tragseilen und einem umlaufenden Zugseil. Großvater hatte sie im Frühjahr 1947 bauen und gut mit dunkelbraunem, süßlich stinkenden Karbolineum imprägnieren lassen. Oben am Berg und unten an der Straße, wo das Zugseil wendete, wurde das zugehörige Umlaufrad mit Holzklötzen so gebremst, dass die Lasten langsam zu Tal fuhren. Auf der ganzen Strecke zwischen oberem Stall und Holzplatz unter der Staatsstraße hingen mehrere Lasten und gegenüber genauso viele leere Laufkatzen. Ganz zum Schluss lud man minderes Holz auf, denn das blieb bis zum nächsten Winter hängen, sonst hätte man die Bahn ja nicht wieder in Gang setzen können. Ein Paket hing immer über dem Langacker …

Noe Spögler und Hugo Luis an der Talstation, 1968

Verständigt haben sich die Arbeiter zwischen den Stationen – wir hatten auch eine Zwischenstation unterhalb des mittleren Stalls – mit Schlägen auf das Tragseil oder später mit batteriegetriebenen Feldtelefonen aus dem Krieg. Die Tragseile waren durch die hölzernen Böcke elektrisch so gut isoliert, dass man darüber sprechen konnte. Wollte man telefonieren, so musste man zuvor kräftig an der Handkurbel drehen. Einfache Signale wurden auch nur so übermittelt, oft allerdings nicht ganz eindeutig, was zuweilen zu Unfällen führte. Am 14. Juli 1951 wurde mit dieser Seilbahn übrigens das erste Wasserleitungsrohr für die neue Wasserleitung auf den oberen Stall gebracht (Alben/Siebenfahr 2/33.jpg). Das Bild stammt aus dem Jahr 1968: Noe Spögler und Hugo Luis an der Talstation (Alben/Siebenfahr 5/…01.jpg).

Am Fuß der Tanzbachbrücke hatte auch der Nörderer aus Gießmann die Talstation seiner Seilbahn. Der erste Bock war ausnahmsweise aus Metall. Er steht wohl noch immer über dem heutigen Porphyr-Steinbruch am Tanzbach.

Das Drahteln

Dennoch war der Seilbahnbetrieb viel weniger gefährlich als das »Drahteln«. Dafür wurde ein Draht, der ja im Gegensatz zum geflochtenen Seil recht glatt ist, von einem Höhenrücken zum anderen gespannt. Einen Meter lange Holzstücke – längere ließen sich so nicht zu Tal bringen – wurden mit Seilen zu Bündeln geschnürt und an einem hölzernen Haken auf diesem Draht sausend hinunter gelassen. Einer hing sie oben auf, ein anderer musste sie unten wieder abhängen – wenn sie nicht ohnehin vor lauter Schwung am unteren Bock in Stücke zerbarsten, trotz vorgehängter Autoreifen. Weil man keine Zwischenböcke machen konnte wie bei Seilbahnen, die ihre Last auf Rollen führen, war es schwierig, die Drähte geschickt zu spannen. Notfalls musste an einem Eck von einem Drahteldraht zum nächsten umgehängt werden, etwa am Mühleck am Weg hinunter zur Noag Wies, wenn das Holz von einem Schlag am Osterbach oder vom Engelberg kam und zur Staatsstraße sollte. Das Umhängen war überhaupt das Allergefährlichste. Wenn der Mann damit in Verzug kam, so sauste ihm schon wieder die nächste Last von oben entgegen. Die leeren Haken und Seile mussten zwischendurch wieder hinauf getragen werden. Vielleicht sind noch welche bei uns am Dachboden. Inzwischen haben Schleifholz und schon gar Brennholz nicht mehr den Wert, dass Drahteln dafür stünde.

Nachts im Wald

Die Waldarbeiter, die damals noch nicht mit Motorrädern oder Autos in den Wald fuhren, bleiben die ganze Woche über im Wald. (Pkws hießen im Gegensatz zu Lkws »Luxuswagen«.) Die Arbeitszeit war ja auch danach. Mittags kochten sie sich vielleicht ihren Speck mit Eiern an einer improvisierten Feuerstelle: Ein flacher Stein wurde neben dem Feuer hochgestellt und mit einem Ast im Boden festgehalten. In den Ast hatte man zuvor eine Kerbe gehackt, damit der auf dem Stein aufliegende Pfannenstiel sich dort von unten abstützen konnte. In der Nacht schliefen die Holzarbeiter in eigens von ihnen gezimmerten »Holzmanderhütten«. Das waren bessere Verschläge, Dachpappen-gedeckt und ‑umwandet, mit einem strohgedeckten Lager und einer Feuerstelle je Person, dazwischen ein kleiner Gang. Das Feuer war bergseitig, die »Betten« ragten in Richtung Tal. Gekocht hat jeder immer selbst. Nur einmal, als wir italienische Maurer für den Bau der Quellfassung im Wald hatten, da haben die beiden immer gemeinsam ihre Nudeln gekocht …

Wasserkraft und Strom

Vieles hat sich dann Anfang der fünfziger Jahre durch den Bau der Wasserkraftwerke geändert. Zunächst wurden 1949 und 1950 die Stollen durch den Berg gebohrt, in unserem Fall von Bundschen praktisch ganz bis Bozen. Am ›Weg‹ waren Auslässe und Zuführungen von Bachwasser vorgesehen, also beim Tanzbach und beim Osterbach. (Im Juli 1962 wurde die dortige Wasserüberführung als Attentat gesprengt und später in den Berg verlegt). Beim Bau der Leitung standen auf unserer Noag Wies – sie ist heute ganz bewaldet – die großen dieselgetriebenen Druckluftkompressoren, die ihre Kraft über Rohre und Schläuche zu den Arbeitern in den Stollen brachten. Viele dieser Arbeiter sind übrigens Jahre später qualvoll an der Staublunge gestorben, denn der Atemschutz wurde oft vernachlässigt.

Jedenfalls blieb durch die Sprengungen im Berg das Wasser unserer Quellen auf der Sonnseite aus, sodass wir eine Subvention für eine neue, moderne Wasserleitung von der Schattseite her bekamen. Seit damals, seit 1952, hat der Hof eine Beregnungsanlage, was bei der zunehmenden Trockenheit immer wichtiger wurde. Und wir haben seit damals fließendes Wasser im Haus und im Stall.

Zugleich oder wenig später bekamen wir Strom, denn die weiter oben im Tal erzeugte Elektrizität musste nach Bozen und weiter geführt werden. Mein Großvater – selbst Elektrotechniker – verlangte für die »Durchfahrt« der Hochspannungsleitung einen eigenen Transformator, und er bekam ihn auch. Am 30. Jänner 1949 hatten wir auf einmal Strom und damit leicht verteilbare Energie, hatten rußfreies Licht und bekamen später so Dinge wie Kühlschränke und Waschmaschinen. Die Mühle wurde neu bestellt. Und später kam noch Telefon (14. Juli 1964); dann 1964 die Autofahrstraße auf den Hof und Wege im Wald, die man mit dem Traktor befahren kann.

Inzwischen wird kein Getreide mehr angebaut, die Förster laufen mit kleinen Funkgeräten durch den Wald und wir alle mit Handys. All das hat die mühsame alte Zeit vergessen lassen.

Geschrieben am 31. August 2000.